当我们转向更为先进的链路状态路由协议时,开放最短路径优先协议(OSPF)便进入了我们的视野。OSPF能够有效处理网络中大量的路由信息,并且能够快速适应网络拓扑的变化,减少了路由环路产生的可能性。OSPF通过在每个路由器上生成整个网络的拓扑图,从而计算出到各个目的地的最短路径。这一过程是基于Dijkstra算法实现的,确保了路径选择的精确性和高效性。

为了进一步理解OSPF的工作原理,我们需要关注几个关键点。首先,OSPF会创建邻居关系,这意味着在同一区域内的路由器会相互交换链路状态信息。这些信息包括路由器的接口状态、接口的ip地址以及接口的类型等。通过这种方式,每台路由器都能够了解到整个网络的结构。

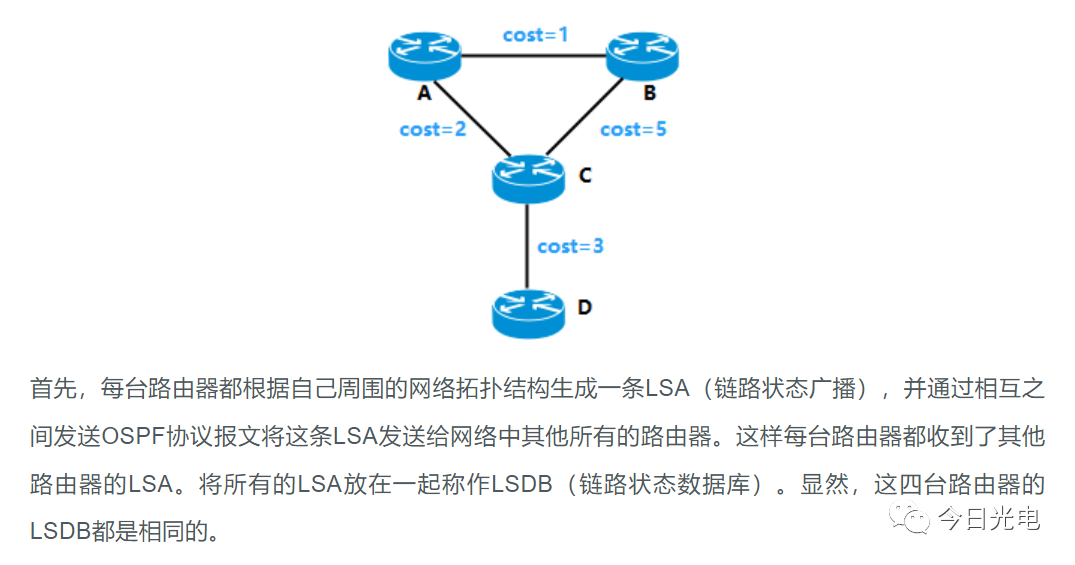

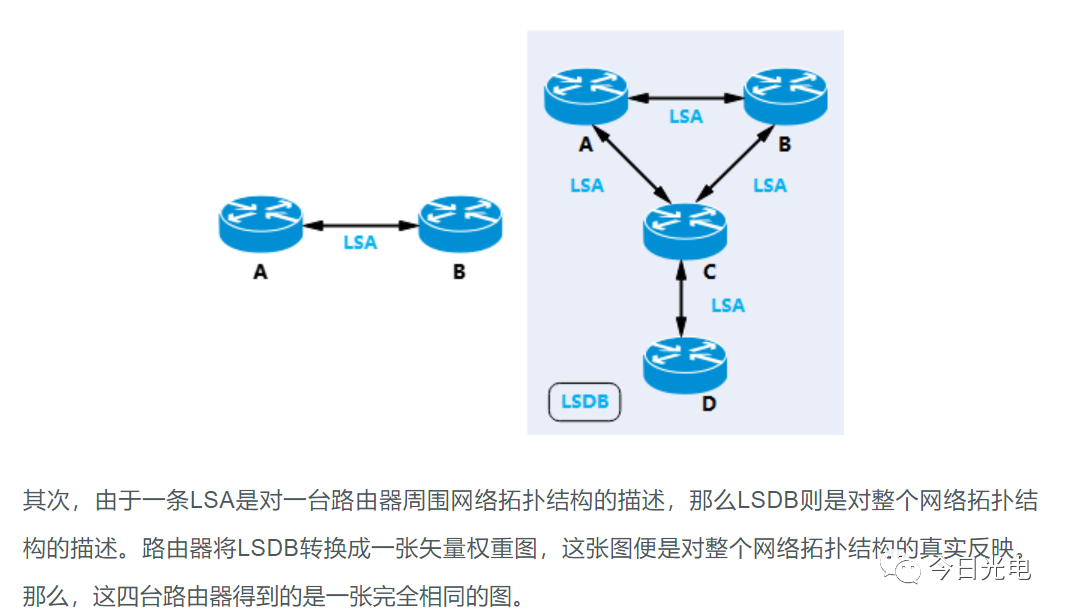

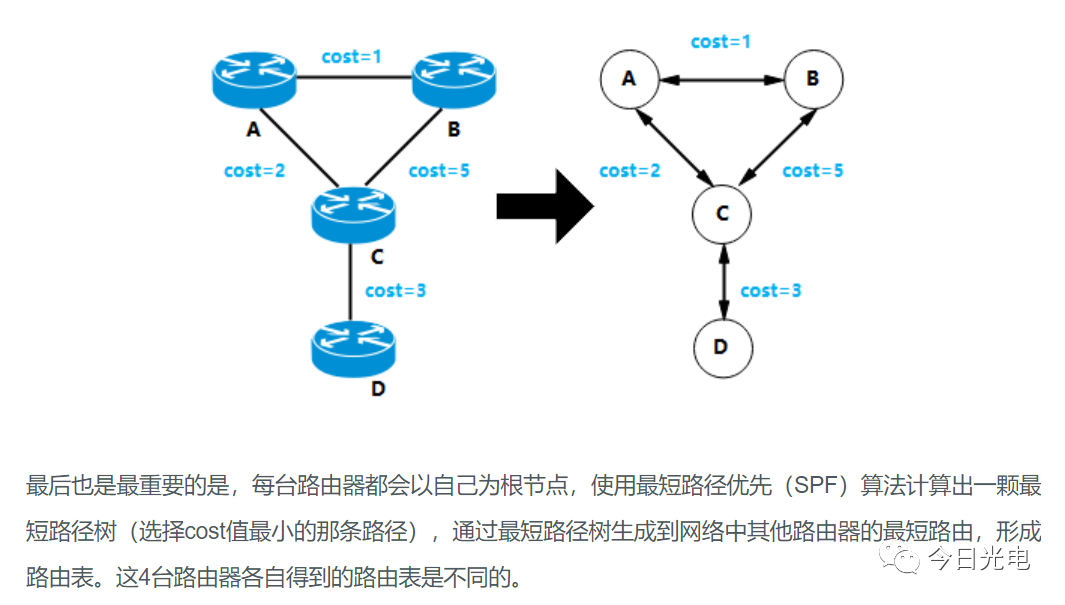

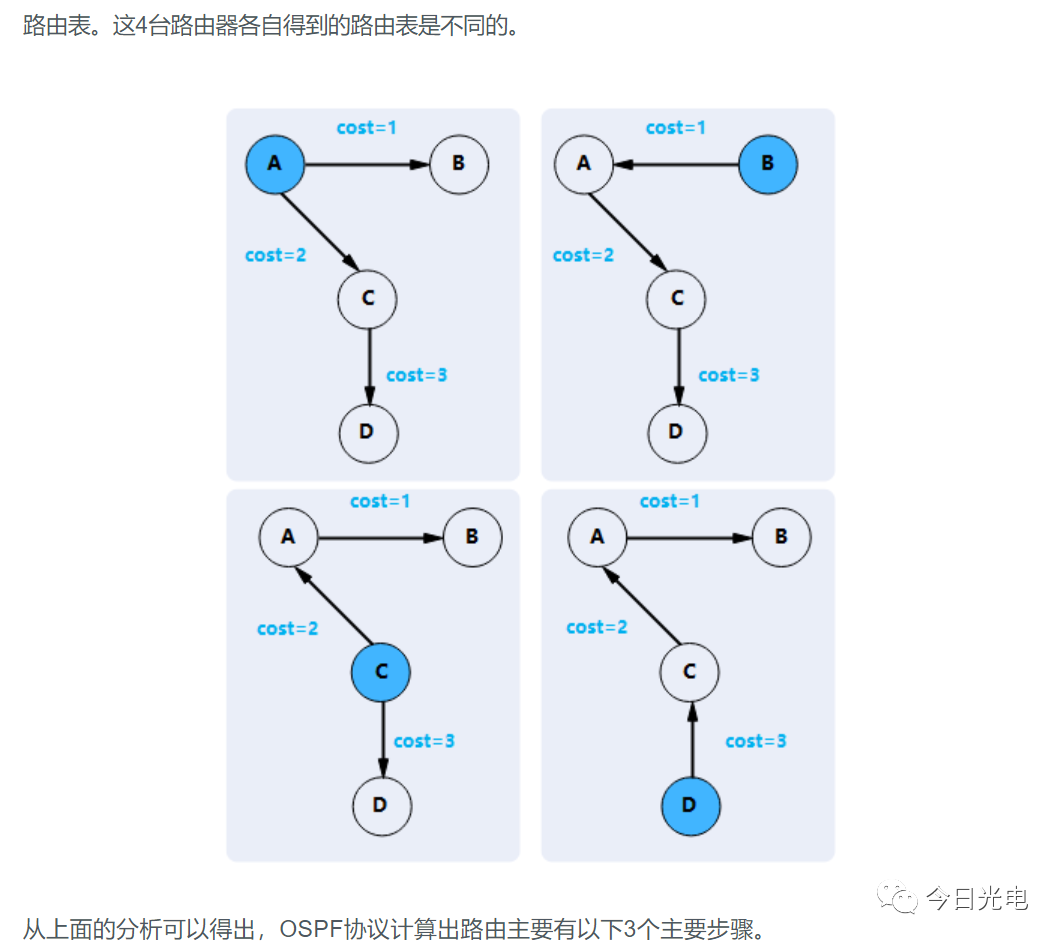

其次,OSPF通过分发链路状态公告(LSA)来实现信息的传播。LSA是描述网络中链路状态的数据包,它包括路由器之间的链路信息、接口信息以及邻居信息等。每台路由器都会收集这些LSA,并通过Dijkstra算法计算出到达各个网络的最短路径。

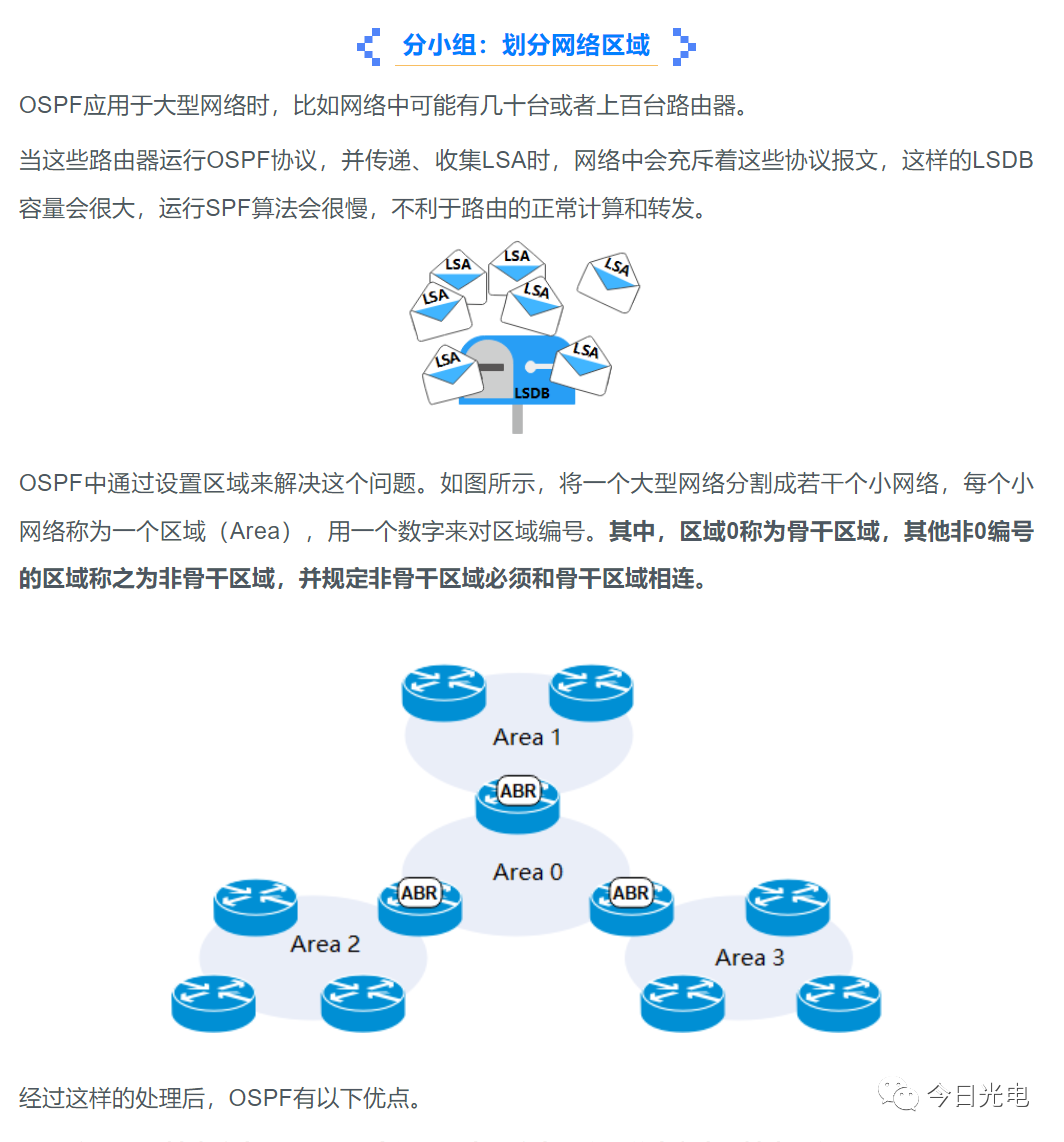

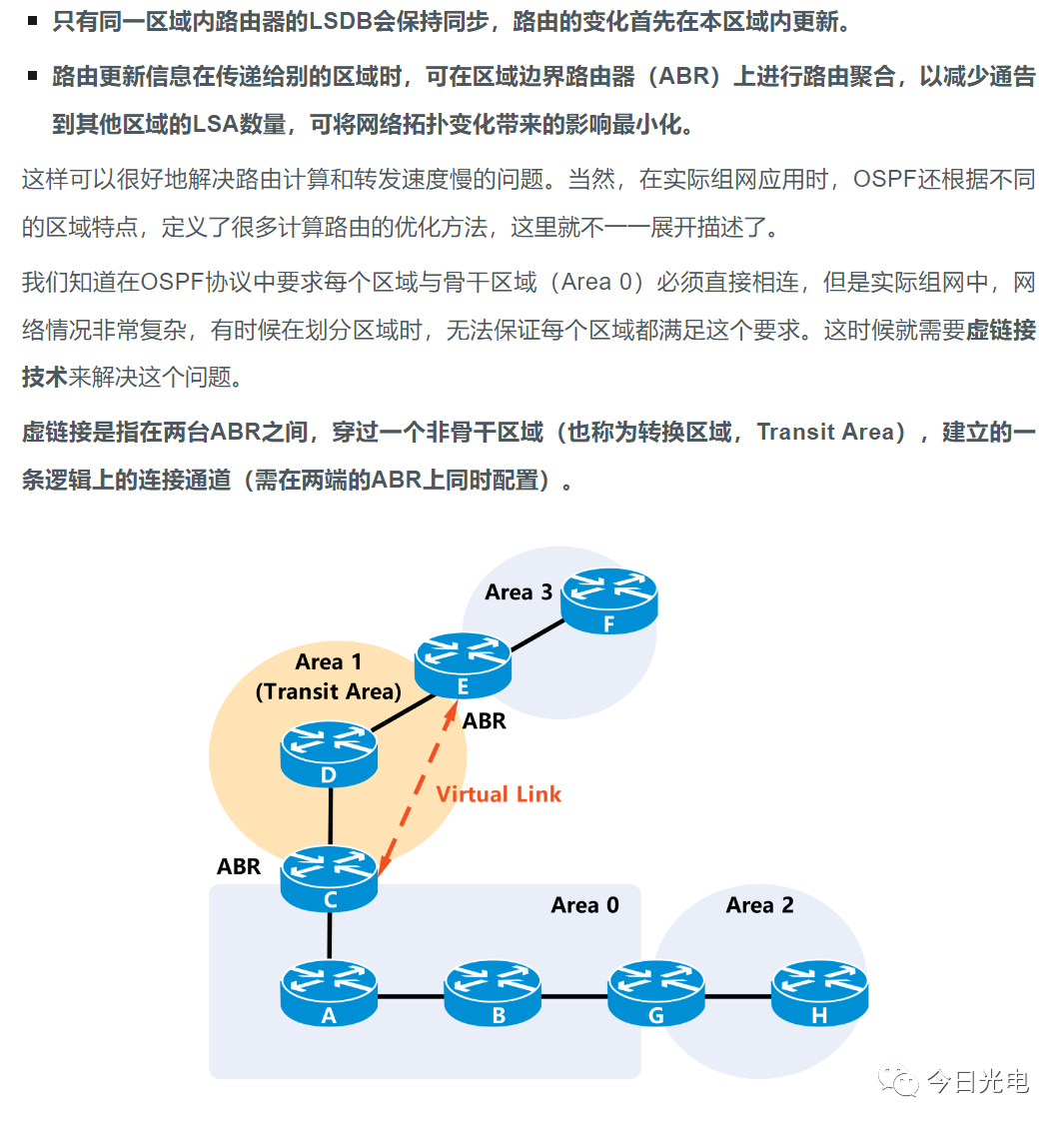

另外,OSPF还引入了区域(Area)的概念,这是一种分层的设计思想。网络被划分为若干个区域,每个区域内路由器之间的信息交换更加频繁和高效,而区域间的信息交换则通过区域边界路由器(Abr)来进行。这种设计可以大大减少每个路由器需要处理的LSA数量,从而提高网络的运行效率。

在OSPF协议中,路由器还会根据不同的路由类型来计算和选择路径。例如,内部路由(Intra-Area Routes)是指在同一区域内的路由信息,而区域间路由(Inter-Area Routes)则是用于连接不同区域的路由信息。此外,还有外部路由(External Routes),这些路由信息来源于其他自治系统(AS),如通过边界网关协议(BGP)学习到的路由信息。

在OSPF的运行过程中,还涉及到了路由器身份的标识。每台路由器都有一个唯一的路由器id(RID),它是通过路由器配置的Lo0接口的IP地址来确定的。RID的生成规则确保了每台路由器在OSPF网络中有一个独一无二的标识。

为了保障OSPF协议的稳定性和安全性,还引入了路由的度量值(Metric)的概念。Metric用于衡量路由器之间的链路质量,通常与链路的带宽、延迟、可靠性和负载等因素相关。通过综合考虑这些因素,OSPF能够在多条路径中选择最优的路径,从而提高整个网络的性能。

总之,OSPF作为现代网络中广泛采用的路由协议,具有高度的灵活性和可扩展性。它不仅能够处理大规模网络中的复杂拓扑,还能快速适应网络变化。在未来的网络发展中,OSPF将继续发挥重要作用,为网络性能的提升和稳定性的保障提供有力支持。

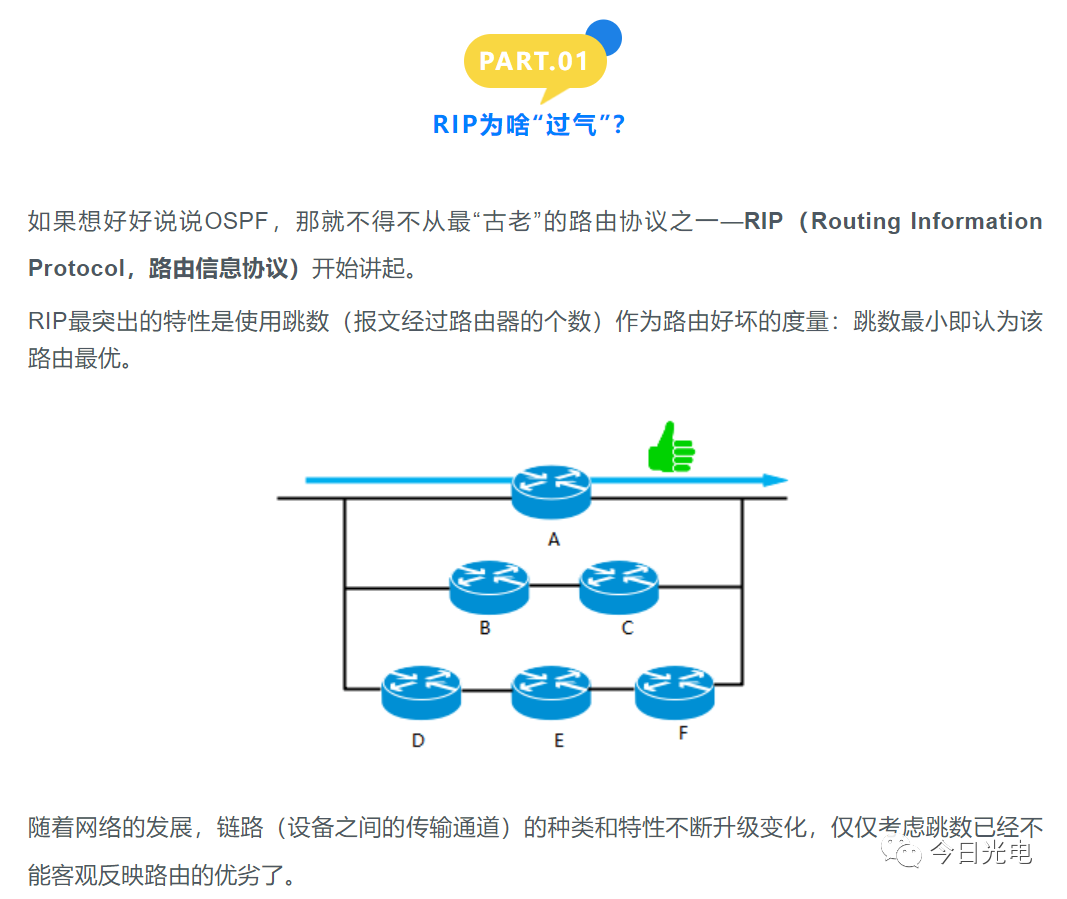

如果想好好说说OSPF,那就不得不从最“古老”的路由协议之一一_RIP (Routing InformationProtocol,路由信息协议)开始讲起。

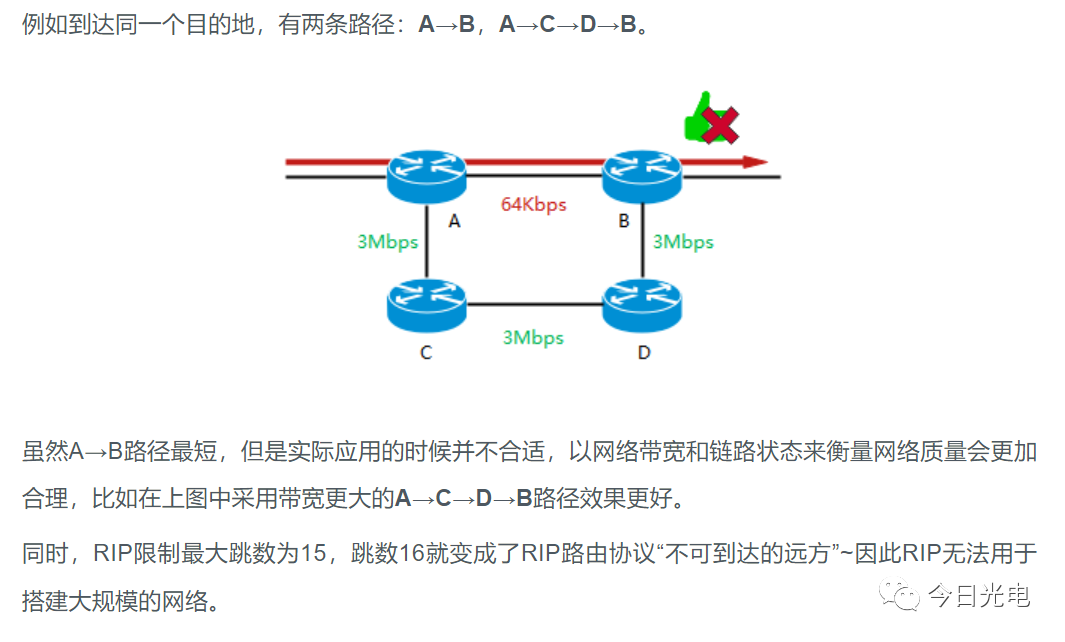

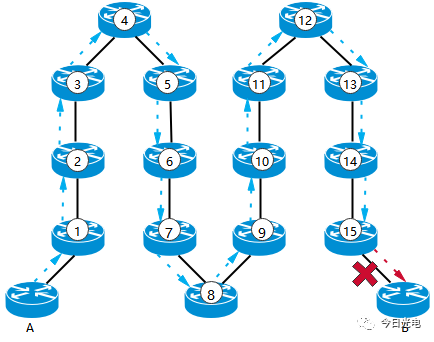

RIP“过气”不只因为可扩展性差,还有收敛速度慢、易产生环路的缺点,但是在这里就不过多介绍啦

PART.02

OSPF是如何计算路由的?

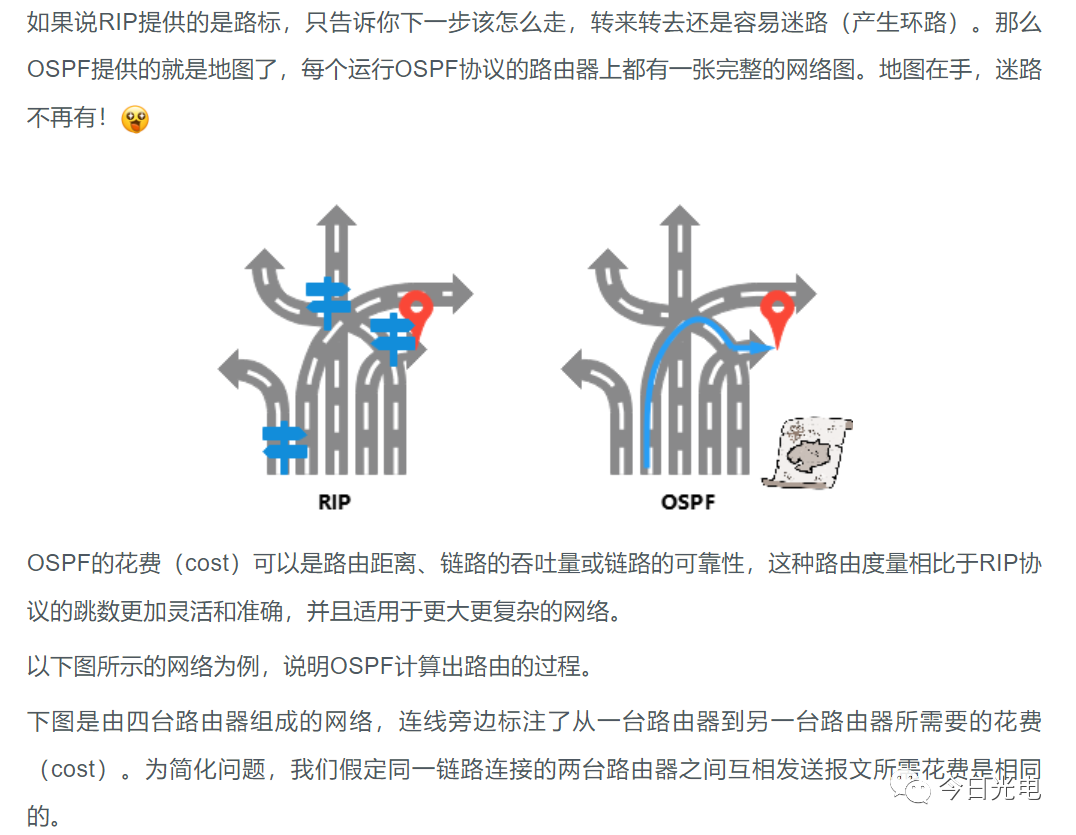

接下来,就要隆重介绍下动态路由协议中的当红炸子鸡一-OSPF (Open Shortest Path First,开放最短路径优先)啦!

与RIP不同,OSPF是- -种链路状态路由协议,它可以收集路由器周边的拓扑变化,并形成- -个靠谱的路由结构。

编辑:黄飞

返回顶部

返回顶部