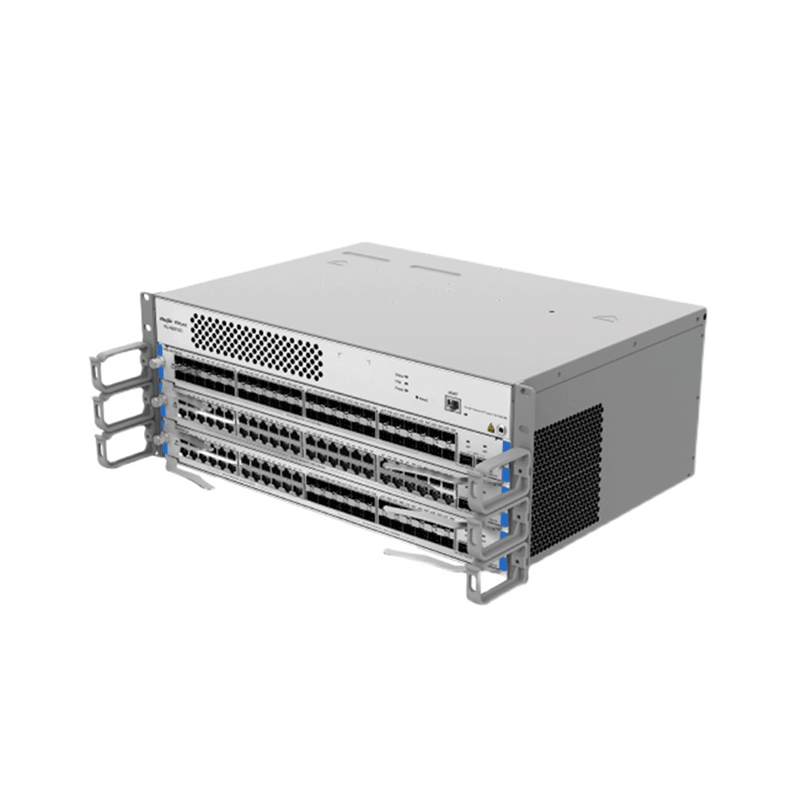

二层交换机,顾名思义,它主要工作在数据链路层,负责处理数据帧的转发。相较于普通的交换机,二层交换机在技术发展上更为成熟。它可以识别数据包中的MAC地址信息,根据MAC地址进行快速转发,从而提高数据传输的效率。

二层交换机的一个重要特点就是支持线速交换。线速交换意味着交换机在处理数据包时的速度可以和网络的带宽相匹配,这在高速网络环境下显得尤为重要。此外,二层交换机的吞吐量也相对较大,可以满足大规模网络数据传输的需求。

在工作原理上,二层交换机通过建立和维护一个端口地址表来实现数据的快速转发。当交换机从某个端口收到一个数据帧时,它会读取帧头中的源MAC地址,从而知道源设备连接在哪个端口上。接着,交换机读取目的MAC地址,并在端口地址表中查找对应的端口。如果找到了对应的端口,交换机就会将数据帧直接转发到该端口;如果没有找到,交换机就会将数据帧广播到所有端口上。

随着网络的不断发展,二层交换机的功能也在不断拓展。例如,部分二层交换机支持VLAN(虚拟局域网)功能,可以将一个物理局域网划分成多个虚拟局域网,提高网络的安全性和可管理性。此外,一些二层交换机还支持端口镜像、流量控制等高级功能,满足不同场景下的网络需求。

在实际应用中,二层交换机广泛应用于各种规模的网络环境。例如,在企业网络中,二层交换机可以连接各个部门的服务器、工作站,实现高效的数据传输。在校园网络中,二层交换机可以连接教室、宿舍等各个区域,为学生提供便捷的网络服务。此外,二层交换机还广泛应用于数据中心、运营商网络等领域。

尽管二层交换机功能强大,但在某些情况下,我们可能需要三层交换机或更高层的网络设备来满足复杂的网络需求。例如,在跨子网通信时,就需要三层交换机来处理ip地址的路由转发。而在更复杂的网络环境中,可能还需要多层交换机、路由器等设备来实现网络的整体规划和管理。

总之,二层交换机作为数据链路层的核心设备,在保证网络数据传输的稳定性和高效性方面发挥着重要作用。随着网络技术的不断发展,二层交换机也在不断创新,以满足日益增长的网络需求。在未来,我们可以期待二层交换机在功能、性能等方面取得更多的突破,为网络世界的发展贡献力量。

二层交换机是位于于OSI模型的第2层也就是数据链路层。和普通的交换机相比就是二层交换技术的发展比较成熟,二层交换机属数据链路层设备,可以识别数据包中的MAC地址信息,根据MAC地址进行转发,并且二层交换机支持线速交换,吞吐量要大一些。

二层交换机工作于数据链路层,可以识别数据包中的MAC地址信息,根据MAC地址进行转发,并将这些MAC地址与对应的端口记录在自己内部的一个地址表中。

数据链路层主要通过接收物理层提供的比特流服务,在相邻节点之间建立链路,对传输中可能出现的差错进行检错和纠错,向网络层提供无差错的透明传输。

在数量链路层传输的基本单位为“帧(Frame)”。每一帧包括一定数量的数据和一些必要的控制信息。

目前,有四种不同格式的以太网帧,在每种格式的以太网帧的开始处都有64比特(8字节)的前导字符,其中,前7个字节称为前同步码(Preamble),最后1个字节是帧起始标志符0xAB,它标志着以太网帧的开始。前导字符的作用是使接收节点进行同步并做好接收数据帧的准备。紧接着的是6字节的目标MAC地址,6字节的源MAC地址,随后的帧因不同的格式而各不同,最后4个字节是帧校验序列FCS ,采用32位CRC循环冗余校验对从“目标MAC地址”字段到“数据”字段的数据进行校验。不同格式的以太网帧的各字段定义都不相同,彼此也不兼容。

交换机的具体工作流程如下:

1) 当交换机从某个端口收到一个数据帧,它先读取包头中的源MAC地址,这样它就知道源MAC地址的机器是连在哪个端口上的;

2) 再去读取包头中的目的MAC地址,并在地址表中查找相应的端口;

3) 如本端口下的主机访问本端口下的主机时丢弃;

4) 如表中有与这目的MAC地址对应的端口,把数据包直接转发到这端口上;

5) 如表中找不到相应的端口则把数据包广播到所有端口上,当目的机器对源机器回应时,交换机又可以记录这一目的MAC地址与哪个端口对应,在下次传送数据时就不再需要对所有端口进行广播了。不断的循环这个过程,对于全网的MAC地址信息都可以学习到,二层交换机就是这样建立和维护它自己的端口地址表。

端口地址表中记录了端口下包含主机的MAC地址,端口地址表是交换机上电后自动建立的,保存在RAM中,并且自动维护。端口地址列表中表项是有生命期的。每个表项在建立后开始进行倒记时,每次发送数据都要刷新记时,对于长期不发送数据的主机,其MAC地址的表项在生命期结束时被删除,所以端口地地表记录的总是最活动的主机的MAC地址。

返回顶部

返回顶部