办公室的打印机又打不出文件了,会议室投影连不上,网络卡得像蜗牛爬。行政主管一边打电话催IT,一边在工单系统里刷新——可公司根本没有专职IT。这种情况,在中小型企业、联合办公空间甚至部分大型企业的分支机构中,每天都在上演。

于是,“运维外包运维”这个词开始频繁出现。听起来像是重复啰嗦,其实不然。它指的是将日常IT系统的维护工作整体外包,不只是修电脑换网线,而是涵盖网络、系统、设备、安全等全链条服务。问题是:外包了就万事大吉吗?还是换了种方式被“卡脖子”?

现在市场上,不少企业抱着“省钱省事”的期待把运维甩出去,结果发现响应慢、责任不清、问题反复。根源不在服务商不行,而在于没搞清楚自己的需求类型。有的公司需要7×24小时响应,有的只需每周巡检一次;有的系统复杂涉及数据安全,有的只是基础办公支撑。用同一套标准去套所有场景,注定会出问题。

技术上讲,运维外包的核心不是“修”,而是“管”。就像汽车保养,不能等到抛锚才拖去修理厂。真正的运维体系包含监控预警、定期巡检、容量规划、故障预案等多个环节。比如智能会议室的中控系统,表面看是遥控器失灵,背后可能是协议冲突或固件版本滞后。没有系统性排查能力,只会越修越乱。

适用场景很关键。初创团队租在共享办公楼,自己养不起IT团队,外包显然是更现实的选择。而传统制造企业有独立机房和ERP系统,对外包方的技术深度和合规能力要求就高得多。还有一种中间态:混合模式。核心系统自管,边缘设备外包,既能控制风险,又能释放人力。

成本账也不能只看月付多少钱。自己组建团队,除了工资还有培训、工具、应急加班等隐性支出;外包看似固定收费,但如果SLA(服务等级协议)不明确,可能换来的是低质响应。真正划算的,是找到能匹配你业务节奏的服务模式——不是 cheapest,而是 fittest。

选型时最容易踩的坑是只看价格或承诺。要问清楚:有没有本地化服务团队?能否提供可视化监控平台?故障升级路径是什么?是否具备ISP或智能化资质?这些细节决定了服务落地的质量。尤其当企业使用云办公、视频会议高频时,网络稳定性直接关联业务连续性。

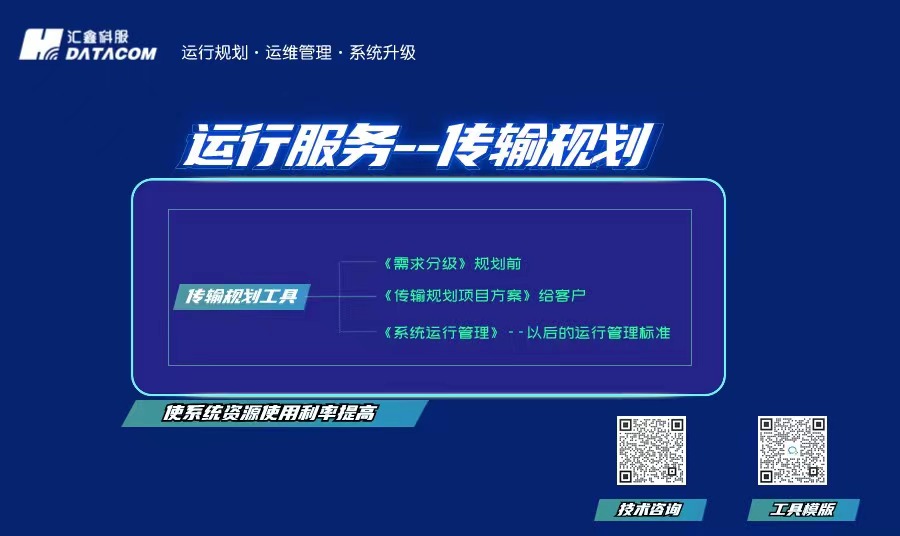

汇鑫科服做楼宇企业ICT服务已经15年,接触过上千家企业的真实痛点。他们提出的“办公场景ICT规划专家”定位,其实是从源头介入:先评估企业传输需求、使用习惯和扩展计划,再设计网络架构和服务方案。比如为某金融企业设计双链路备份+智能监控系统,避免因单点故障导致交易中断;也为成长型科技公司提供按需扩容的会员制运维,避免资源浪费。

他们的服务体系强调“售前规划、售中可视、售后统一”。这意味着客户不仅能看见工单进度,还能通过系统监控平台实时查看网络状态、设备健康度和报警记录。这种透明化交付,减少了信息不对称带来的信任损耗。

说到底,运维外包运维不是技术先进与否的问题,而是适不适合业务场景。一个50人的设计公司,不需要NASA级别的容灾系统;但一个跨区域协作的咨询团队,却不能容忍视频会议频繁掉线。选择服务,本质是在为未来的效率买单。

如果你正在被琐碎的IT问题缠身,不妨换个思路:不是找人来救火,而是建立一套可持续运转的支撑系统。毕竟,员工的时间,不该浪费在重启路由器上。