办公室突然断网,视频会议卡成幻灯片,客户订单系统进不去——你第一反应是打给谁?IT主管?还是那个半年来只见过两次的外包工程师?很多企业以为签了“运维服务外包合同”,就等于买了安心。可真出问题时才发现,合同里写的“快速响应”没定义时间,“系统稳定”也没量化标准。嘴上说包干,实际处处加钱。

这不是个别现象。如今中小企业80%以上选择将IT运维外包,图的是省心省钱。但市场鱼龙混杂,有的服务商按人头收费,有的按设备台数算账,还有的把“7×24小时支持”写进合同,结果半夜打电话过去,接通的是AI语音。更别提那些模糊条款:故障恢复时限是多少?数据安全责任归谁?系统升级是否额外收费?这些不写清楚,后期扯皮几乎是必然。

技术本身不是难题。真正的核心在于匹配业务场景。比如一家50人的设计公司,主要依赖云协作和高清渲染,网络带宽和终端稳定性就是命脉;而一个连锁零售总部,可能更关注门店POS系统与总部服务器的连通性。同样的“运维外包”,需求完全不同。不是技术越先进越好,而是越贴合业务节奏越有效。

一份靠谱的合同,本质上是一张“服务承诺清单”。它不该堆满法律术语,而要明确SLA(服务等级协议):比如故障响应≤30分钟,网络中断修复≤4小时,每月提交系统健康报告。还要界定服务边界——哪些算常规维护,哪些属于新增项目。比如更换路由器是基础服务,但重新布线或扩容机房,就得另签补充协议。否则服务商容易陷入“干得多、赔得狠”的困局,最终服务质量下滑。

成本结构也值得深挖。按月打包付费看似简单,但若包含大量用不到的服务,反而浪费。按次计费灵活,可突发故障多时账单又失控。理想模式是“基础包+弹性服务”:固定费用覆盖日常巡检、监控、补丁更新,额外需求如系统迁移、安全加固再单独结算。这样既控成本,又保灵活性。

选型时别只看价格。资质、案例、本地化服务能力更重要。有ISP资质意味着能直接对接运营商资源,避免中间转接延误;具备智能化二级资质,说明在弱电集成、机房建设上有实操经验。尤其对于写字楼企业,楼宇级网络规划、会议室智能中控、访客系统联动等场景,需要服务商懂办公生态,而不是只会修电脑。

汇鑫科服做了15年楼宇企业的ICT服务,接触过太多“合同签完就失联”的案例。他们发现,真正有效的运维外包,不是把问题甩给别人,而是建立透明协作机制。比如通过平台化工单系统,企业随时查看故障处理进度;每月生成运行报表,直观呈现网络可用率、设备老化趋势。这种可视化服务,让“看不见的IT”变成“可管理的资产”。

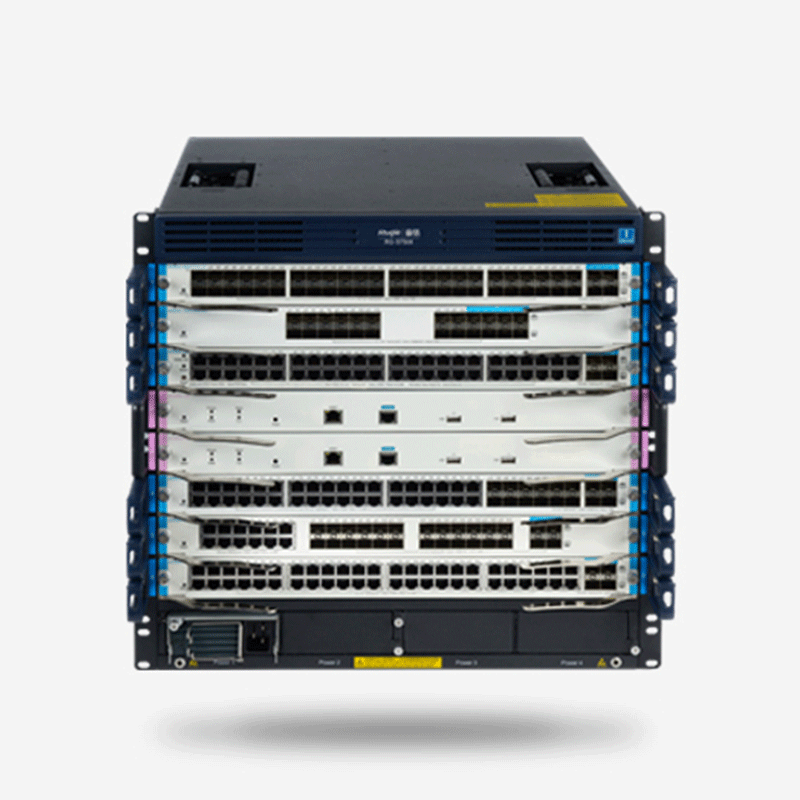

他们提供的运维服务外包方案,强调从规划入手。先评估企业现有系统冗余度,再定制SLA标准,最后落地执行。合同里每一项服务都有对应交付指标,比如智能会议室每月巡检一次,核心交换机双机热备状态实时监控。售后不是被动接电话,而是主动预警潜在风险——这才是现代企业需要的“管家式”运维。

说到底,合同只是形式,背后的服务逻辑才是关键。与其到处找“标准范本”,不如先想清楚:我的业务最怕什么中断?能接受多长的恢复时间?愿为稳定性支付多少溢价?把这些想明白,再带着问题去谈合同,才能真正避开陷阱,找到对的伙伴。